3回にわたる認知症記事です。共助社会の自覚を持つためにも、共助の元である市民の連帯、平たくいえば党派を超えた公共の組織作りを市民側から創り上げるということではないだろうか。

問われる「認知症先進国」の知恵 介護、近づく限界点

認知症と生きる(上) 2019/7/9 1:30 情報元 日本経済新聞 電子版

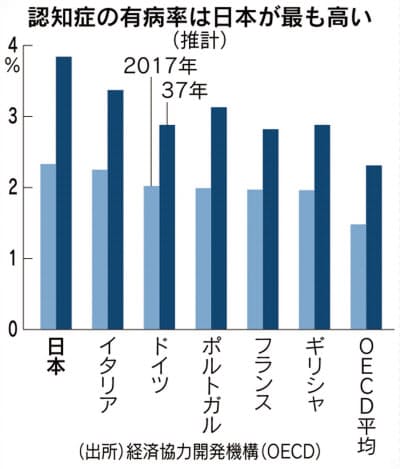

認知症対策を強化する政府の新しい大綱が決まった。「誰もがなりうる」として「共生」に加え、初めて「予防」も目標に掲げた。長寿社会を実現した結果、認知症の有病率が世界で最も高い”先進国”となった日本。認知症と生きる知恵の模索が続いている。

「戻ってこねえな……」。6月下旬、東京都府中市の自営業の男性(87)は自宅の縁側に腰掛けて庭先にある門を見つめ、ため息を深くついた。1時間ほど前に家を出た認知症の妻(82)は夕暮れが迫るなか、行方が分からないからだ。

妻が昼夜を問わず、さまよい始めたのは5年前。約20キロ離れた川崎市内で見つかったこともある。1年半前に認知症と診断され、特別養護老人ホームの入所を申し込んだが断られ続けている。対処しきれなくなった男性は妻の帰りを待つだけの日々を過ごす。

経済協力開発機構(OECD)の比較では認知症の有病率(2017年)は日本が2.33%で最も高い。警察庁によると、認知症で行方不明後に死亡が確認された人は18年までの5年間で3割増え508人。介護・看病疲れで起きた殺人事件は31件、自殺した介護者は230人に上る。

「家族介護から社会的介護へ」を掲げ、2000年に導入した介護保険は当初3兆6千億円だった給付費が17年度には約10兆円と2倍以上に増加。介護サービスは拡充したものの、制度の網から漏れる人は多い。

「家族のケア」という見えない費用を加えた認知症の社会的コストは30年には21兆円を超え、15年から1.4倍に増える――。慶応大学の研究者らの試算がきっかけの一つとなり、政府は6月、認知症の人が暮らしやすい社会をつくる「共生」に加え、認知症を減らすため「予防」を初めて対策の柱の一つに据えた新大綱を決定した。

30ページを超える新大綱に盛り込まれた対策は膨大だが、実現が容易でないものも多い。その一つが「介護人材を25年度に245万人確保する」だ。

重度の認知症の人などを受け入れる特養はベッドがあっても人手が足らず入所できないケースもある。独立行政法人の福祉医療機構(東京・港)の17年調査では利用率が9割を下回る施設が3割弱あった。政府は特養などの受け皿を広げるため16年度から55万人増やすことを盛り込んだ。

だが北関東の施設で働く介護職員の女性(45)は「高い志を持つ若い職員は仕事量や低い賃金などで次々と現場を去っている」と嘆き、「絵に描いた餅にすぎないのでは」と懸念する。

認知症の高齢者が保有する資産も膨らむ。第一生命経済研究所は30年度に215兆円になると試算。一方で親族や弁護士が財産を管理する成年後見制度の利用者は18年末で21万8千人で低迷している。新大綱では利用を促す中核機関を全市区町村に新設する方針だ。

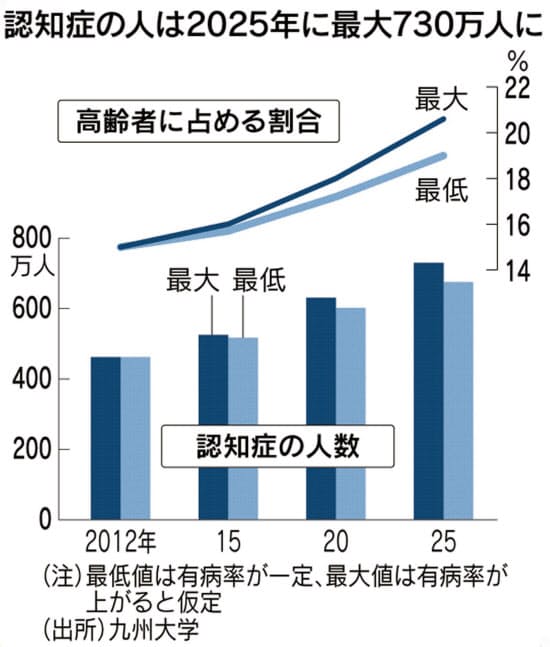

65歳以上の認知症は推計517万人(15年)。日本だけでなく、アジアを中心に急増する見込みだ。先駆けて対策を迫られる日本が、認知症の人の家族任せにせず、社会としてどう向き合うのか。各国共通の課題が突きつけられている。

認知症予防は「夢のまた夢」? 発症リスク診断に活路

認知症と生きる(中) 2019/7/10 1:30 情報元 日本経済新聞 電子版

エーザイは認知症の新たな治療薬の開発に力を入れる

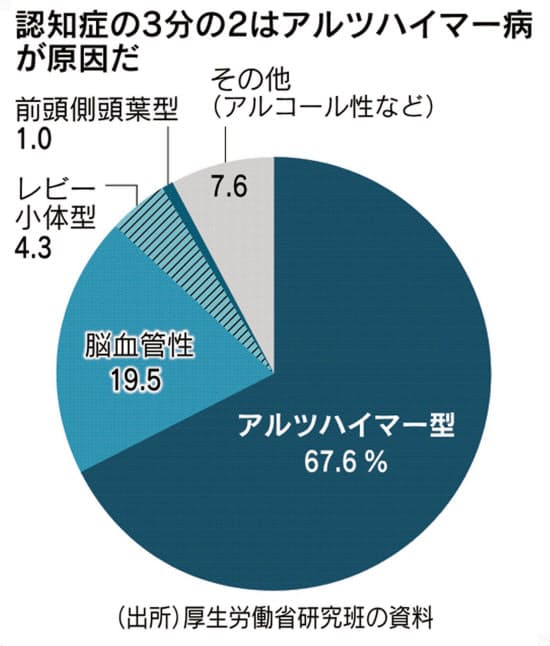

アルツハイマー病の原因は各国の研究者が心血を注ぐが、いまだに分かっていない。全体の6割程度とみられているアルツハイマー型の治療薬は、原因と推定されているたんぱく質が脳内に”ゴミ”として蓄積しないようにして発症や進行を防ぐことを狙う。

だが米製薬企業バイオジェンは「原因となるゴミの種類はたくさんあった」として、1つの物質の蓄積を防ぐだけでは効果がないとみる。2000年以降、製薬会社約30社は治療薬の開発に6千億ドル(約65兆円)以上投じてきたが、予防に結びついていない。

だが米製薬企業バイオジェンは「原因となるゴミの種類はたくさんあった」として、1つの物質の蓄積を防ぐだけでは効果がないとみる。2000年以降、製薬会社約30社は治療薬の開発に6千億ドル(約65兆円)以上投じてきたが、予防に結びついていない。

日本では認知症薬として承認されている薬も、フランスは費用対効果の観点から公的保険の対象外とするなど、アルツハイマー型認知症の予防や治療効果に疑問が投げかけられている。

政府は5月、認知症対策の新大綱の素案段階で「70代で認知症の人の割合を10年間で1割減らす」という数値目標を掲げた。だが「予防法は確立していない」「発症した人が責められる」など懸念が噴出したため、6月に決定した大綱では「参考値」にとどめた。

予防は夢のまた夢なのか。期待が寄せられているのは「防げるはずの認知症を防ぐ」取り組みだ。

17年に英医学誌ランセットに掲載された研究では、複数の論文を統計的な手法で解析。遺伝的な要因は7%にすぎず「認知症の35%は予防できる」と指摘し、話題を呼んだ。

英研究チームによると、最大の要因は聴力低下で、耳が遠くなると9~17年後に認知症になる傾向があった。中等教育(12~14歳)の未修了者もリスクが高く、研究チームは「教育を受けることで認知機能が高まると同時に健康に気を配るようになる」と説明する。

「脳を鍛える大人の計算ドリル」で「脳トレ」ブームを起こした東北大加齢医学研究所の川島隆太所長は「認知症の予防は方向として可能なはず」とみる。

5月中旬、世界保健機関(WHO)が初めて作成した認知症予防ガイドラインでも認知機能の低下や認知症のリスクを低下するため「運動」と「禁煙」を「強く推奨する」とした。

予防の効果を科学的に証明するためには時間を要する。WHOも運動と禁煙のエビデンス(根拠)の質については「低い」と評価しており、今後の長期的な研究が不可欠となる。

注目されているのが早期診断だ。国立がん研究センターと国立長寿医療研究センターは、血液でがんの早期発見を目指して「マイクロRNA」を測る手法がアルツハイマー型、脳血管性などほとんどの認知症の発症を予測できることをみつけたという。

早期から対応できれば、生活習慣病が原因となる「防げるはずの認知症を防ぐ」ことも現実味を帯びる。

当事者参加で「共生」実現 自助・公助に限界

認知症と生きる(下) 2019/7/11 1:30 情報元 日本経済新聞 電子版

配達するのはメール便で1日10件程度、近くの住民宅を回る。施設は受け取った委託費を配達した人に支払う。月2千~3千円になる給与で散髪に出かける人もいる。

メール便は手渡しで、あいさつも交わす。取り組みを提案した施設の代表、黒岩尚文さん(50)は「利用者は人の役に立ち、対価ももらえ、満足感が強い。日ごろからつながりがあれば、いざというときに声もかけやすい」という。

認知症が進んでも、人間らしさを尊重することが欠かせない。

福岡市が世界で初めて自治体として普及策を取り入れた認知症のケア技法「ユマニチュード」。考案したフランスの体育学の専門家、イブ・ジネストさん(65)は「たとえ認知能力が低下しても感情は残る」と指摘する。

ユマニチュードには、認知機能が低下している人には顔と顔を近づけてゆっくり話すなど、人間として重要な「見る」「話す」「触れる」「立つ」の4つを柱とする基本技術がある。実践した施設では、寝たきりの高齢者が立ち上がるなど効果が出ている。

フランスでは400超の施設が導入。ドイツ、カナダなどに次ぎ、2014年に日本に6番目の国際支部ができた。福岡市は一般市民も対象に技法を紹介する講座を開催。認知症の人と接することが多い市の福祉関係の窓口職員や救急隊にも広めている。

当事者らでつくる一般社団法人「日本認知症本人ワーキンググループ」は昨秋、「認知症とともに生きる希望宣言」を発表した。6月に政府が決定した認知症対策の新大綱に「本人からの発信支援」として明記されるきっかけになった。

同グループが同月下旬に都内で開いたイベントには約160人が参加、約30人は当事者だ。代表理事で鳥取市在住の藤田和子さん(57)は45歳のとき、若年性アルツハイマー病と診断された。「症状は進むと思うけれど、希望のリレーをつなぎたい」と訴えた。

イベントでは、認知症の人が地域社会の一員として参画している具体的な例として、和歌山県御坊市の「認知症の人とともに築く総活躍のまち条例」が紹介された。条例では市、当事者、関係機関だけでなく、市民のほか、企業や商店など事業者の役割を盛り込み、地域ぐるみで取り組むことをうたった。

前村聡、寺岡篤志、石原潤、川名如広、草塩拓郎、奥田宏二が担当しました。